QUÉ TRAES ENTRE LAS PIERNAS

Novela de RICARDO DE LA VEGA

Criterio Ediciones

Librería Intercontinental

Diagramación: GILBERTO RIVEROS ARCE

Asunción – Paraguay

Abril 2013 (198 páginas)

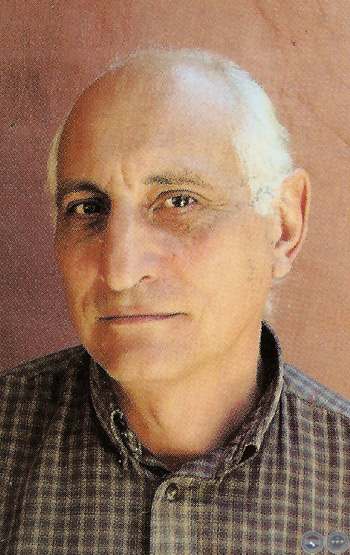

RICARDO DE LA VEGA: Poeta y Narrador, nacido en Mendoza, República Argentina y residente en el Paraguay desde el 21 de Septiembre de 1977, es uno de los más destacados integrantes de la generación del 80, que se congregó alrededor del Taller de Poesía Manuel Ortiz Guerrero.

Su primer libro de poemas, Sin opciones después de la cena, apareció en 1985. Posteriormente ha publicado seis libros de poesía:

NOTABLE PARAÍSO, (1995);

LA CANCIÓN DE R (1999);

AFUERA (2002);

CINCUENTA Y CUATRO (2004);

CANTO AL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, (2006)

y CUÍDAME EL CORAZÓN (2012).

Es autor, así mismo, de dos libros de cuentos: LOS HOMBRES YA NO INVITAN A CENAR (2001) y NO SE PREOCUPE USTED DE NADA (todavía inédito).

Figura activa de la vida cultural, gremial y política paraguaya, fue miembro fundador la Sociedad de Escritores del Paraguay y de otras entidades gremiales y sociales.

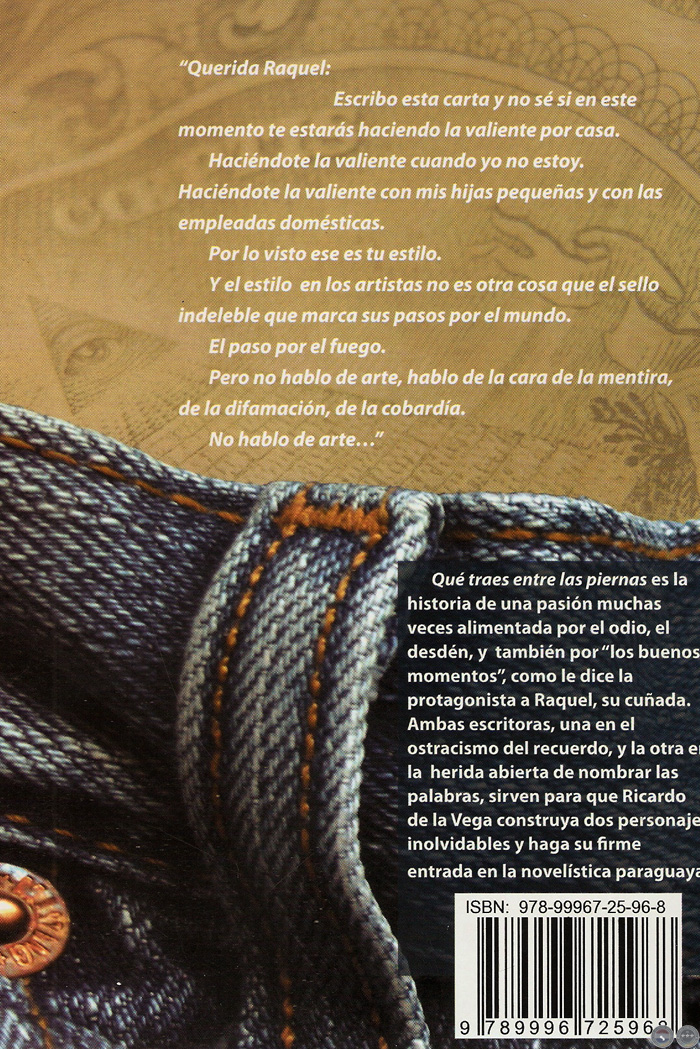

Poeta desde muy joven, su obra fue traducida a varios idiomas y está incluida en diversas antologías nacionales y extranjeras, y ha sido premiada en numerosas ocasiones siendo su más reciente título: CUÍDAME EL CORAZÓN considerado el mejor libro de poemas del año 2012. El universo literario de Ricardo de la Vega, cuyo estilo desgarra muchas veces los esquemas tradicionales, se nutre tanto del desencanto y el padecer existencial como así también de las pequeñas nociones de esperanza que emite un medio muchas veces asfixiante como el nuestro. QUÉ TRAES ENTRE LAS PIERNAS es su primera novela y describe en ella en forma descarnada, casi sin piedad, pero muy poéticamente también, la sociedad actual, y, sobre todo, el mundo cultural del Paraguay.

Ricardo de la Vega dirige TREN ROJO, la revista literaria más reconocida de nuestros días.

Querida Raquel:

Escribo esta carta y no sé si en este momento estarás haciéndote la valiente por casa. Haciéndote la valiente cuando yo no estoy. Haciéndote la valiente con mis hijas pequeñas y con las empleadas domésticas.

Por lo visto ese es tu estilo.

Y el estilo en los artistas no es otra cosa que el sello indeleble que marca sus pasos por el mundo.

El paso por el fuego.

Pero no hablo de arte, hablo de la cara de la mentira, de la difamación, de la cobardía.

No hablo de arte.

Porque cuando la doméstica de la casa me dijo que viniste por la mañana y proferiste lo siguiente:

“Ahora que sabe que mi papá se está muriendo, quiere deshacerse de mi madre”.

No lo quise creer.

Hablabas de mí. Vos hablando de mí. Tan luego vos.

En este momento, temblando de ira, quiero recordarle algunas cosas a esa gallina que en tu cabeza habita: tu mala memoria.

El sábado 14 de mayo fui yo quien te llamó por teléfono pidiéndote autorización a vos, y por tu intermedio a tu hermano también, para llevarle al médico a tu papá. Los dolores no le dejaban dormir de noche y yo le acompañé alguna vez en su vigilia.

Quiero recordarle a esa gallina, tu mala memoria, que no fue la primera ni la única vez que yo les alerté sobre la rápida pérdida de peso de tu padre, bien ostensible debido a su gran envergadura física. Desde luego que nunca me hicieron caso. La gallina desmemoriada siempre es orgullosa y necia. Y busca interlocutores válidos para sus tonterías en los alrededores familiares. Y el pobre anciano, que fue gerente administrativo del Banco Central y ya jubilado poseía uno de los mejores seguros médicos privados del país, recoma masajistas y curanderos. Todo por tu nueva onda “naturalista, macrobiótica y alternativa”.

Una tarde se bañó, por instrucciones del Gurú Ecológico del Acceso Sur, Don Ramón, con un preparado a base de no sé que macanas y, debido al frío intenso que se abatía por esos días, se ligó una gripe que ni te cuento y no logró levantarse en una semana.

Recrudecieron sus males. Y me dijo en una ocasión: “El dolor me recorre. Va desde las rodillas hasta la cintura. No me deja pegar ni un ojo el desgraciado”.

Ya estaba muy avanzada la noche y yo quedé desvelada debido a sus quejidos. Pude mentirle que con el correr de los minutos pasarían los dolores. Tu padre, agradecido, me rogó: “Váyase a dormir, que en el desayuno las nenas la quieren ver”.

A escondidas le di un calmante, como si le administrara una vitamina -la fe que tenía en tus recomendaciones era insólita en un hombre que estudió en la universidad- y me vi obligada a bolearle. Le di un analgésico de los que tomo después del gimnasio cuando me duelen las piernas. Ese día yo le había llevado donde Don Ramón a instancias de tu padre a quien le urgía verlo. Me rogó que le llevara. Me compadecí y lo conduje hasta allá. Tuve que irme por el Acceso Sur hasta Ñemby, a veinte kilómetros de casa; dejar mis cosas, mi descanso porque, como sabrás, yo trabajo y no como vos que hacés como que hacés algo, pero no hacés más que estarte quietita frente a la computadora; claro, ahora sos escritora, se te da por ahí, y bueno, qué te puedo decir, pero yo me las vi negras para encontrar el consultorio del famosísimo chamán, ya que no es a la vuelta de la esquina que se halla el hombre, no, en la otra punta del planeta es que se encuentra; hay que entrar en la esquina de la iglesia, tomar por esa calle que no tiene un solo alumbrado público en cien cuadras y doblar justo al encontrar la “Farmacia San Ramón Nonato”, de propiedad del susodicho. A esa hora de la tardecita no es recomendable andar por esos lugares, pero yo asomé mi rostro a pedido de tu padre, al cual traté de asesinar ayer nomás, según vos y tu afiebrada imaginación. Seguro que estarás pensando que por qué no me fui más temprano y te respondo antes de que lo digas: no voy a andar por esos lugares de día para que me vea algún conocido, te imaginás el quemo, la vergüenza que yo podría pasar. Si no tuviese algunos prejuicios, que siempre me salvaron de los papelones, quién sabe qué hubiese sido de mí, pero a vos no te interesan esas cosas; salvarse de los papelones es algo relativo, ya que lo primero es lo primero, según tu lógica del momento apurado. Prefiero que me asalten a que me vean por ahí. Apenas podía bajarlo de la camioneta, pero me ayudaron dos pacientes que se veía bien que llegaban del Chaco, mejor dicho: se olía bien, dos menonitas, podés creer que viniesen desde quinientos kilómetros esos pobres prójimos tras la fama curativa de Don Ramón teniendo allá en Filadelfia un hospital enorme. Un olor espantoso despiden esas personas; qué comerán que despide su piel semejante fetidez, como si se alimentaran de cuervos. Eran casi las ocho de la noche y todavía tenía gente esperándolo, todo tipo de caras vi allí; cuatro o cinco personas eran un mundo entero. Recuerdo que en un costado haciendo ángulo con la otra pared, se hallaba un Niño Jesús con las manos crispadas en un gesto de terror. Lo rodeaban un San José rojo y una Virgen con la cara pintada de negro. No era para menos que un niño sintiera terror en ese lugar; un metalero hubiese temblado como una hoja al ver cómo caían del techo arañas muertas y hormigas calcinadas debido a que entre las tejas ardía una vela en homenaje a quién sabe qué fetiche.

Las manchas en las paredes dibujaban caras de gatos.

Ojos hundidos, pómulos salientes, manos temblorosas llenas de callos y de una belleza indecible, una anciana me dijo:

-Qué linda que es usted. ¿El señor es su marido?

-No, es mi suegro.

-Ah, qué feliz debe ser su marido entonces.

Y perdió la mirada entre unas plantas; mujeres amables las nuestras. Yo miré mis manos y las habría escondido si no fuera porque pensé, primero, en lo que me costaron los anillos para andar escondiéndolos y, segundo, en que yo no cometía ningún pecado al ser más joven que ella. Tendrías que haber visto lo contenta que se puso cuando le dirigí la palabra. Tan contenta que me cedió el lugar. Y entramos sin esperar mucho.

-¿Usted es la cuñada de la señorita Raquel? -me preguntó don Ramón al verme, antes de siquiera hablar con tu padre.

¿Qué le iba a responder?

-Sí -le dije.

Y me miró desvergonzadamente. Ya en el consultorio, bueno, es un decir, porque entre una fotografía en la que se lo veía recibiendo de manos de Ña Vincha, o sea la primera dama de aquella época, un certificado que le acreditaba a Don Ramón a: Auxiliar al enfermo, y entre bolsitas de remedios yuyos -paraparaí, eneldo, boldo y muchísimos otros más- pegadas en una pizarrita, y rosarios rojos -tres conté en las paredes- y calendarios de la Gomería de Rodríguez Cartamán con un soneto dedicado al propietario por el Bohemio Poeta de la Periferia Sur, de varios años atrás, y una tele encendida con el volumen al mínimo, y sobre el piso de ladrillo, un trípode que soportaba valientemente un desmesurado cántaro de agua, Don Ramón me sostenía la mirada con los ojos sorprendidos. Don Ramón atiende a sus pacientes en un ambiente bastante imperdonable. Ojos inteligentes, nariz recta, arrugada, con lunares negros, y una boca que entregaba un gesto desdeñoso aunque sus palabras fueran amables.

-¿Qué pá dice la señora?

Sólo me miraba a mí y no a tu padre, que con dificultad podía mantenerse en pie.

-¡Ah! acuéstelo, pues, en la camilla.

Y la camilla no era nada más que un catre con una colchoneta encima. Debajo del catre y pegadas a las patas, una nube de telarañas. Como yo no me movía con la celeridad que él hubiera querido, lo condujo él hasta ahí con una energía que seguramente te sedujo a vos cuando lo conociste, quién sabe cuándo y cómo. A vos que sos tan sensible. A mí me pareció un atrevimiento que tratara así a una persona mayor, ya que casi lo arrojó sobre la deteriorada camilla, pero no lo soltó sino que con gran pericia fue colocándole aquí una mano, allá las piernas, arriba la cabeza apoyándosela en una almohada pequeña, hasta un total descenso en la camilla del milagro supuesto. Allí tendido tu padre esperó el tratamiento. Y a mí Don Ramón me indicó el rincón de los calendarios. Él iniciaría un ritual de lo más enigmático. Encendió un cigarro de esos grandes. Se tomó su tiempo y puso los ojos en blanco. Tu padre miraba el techo con una sensación de paz interior que nunca le vi antes. Y se durmió enseguida. Don Ramón alzó los brazos al cielo como si llamara a alguien; bruscamente caminó hacia la camilla y la rodeó de humo. Humo sobre humo. Aspiraba el cigarro y tiraba el humo por la nariz rodeando la camilla. Habrá corporizado a quien llamaba, puesto que comenzó una batalla alrededor de la camilla. Y arrojaba golpes y le reprochaba a ese enemigo corporizado que no dejara en paz a tu padre, que le persiguiera con tanta saña, privándolo del sueño, del descanso, que le atormentase con el despertar adolorido. Habrá pasado veinte minutos en esa lucha mental, en esa caldera, cuando súbitamente abrió la puerta y me hizo salir.

-Ya está, tengo que darle un remedio para su asunto y usted no puede estar presente.

El humo era espeso como las paredes y no entendí muy bien.

-¿Qué cosa? -pregunté.

-Esto -respondió.

Y me hizo un gesto con el puño cerrado bombeando hacia abajo, hacia la zona genital. Yo no podía estar presente, desde luego, y abrí la puerta, y en ese instante en que yo la abría, Don Ramón arrojó el cigarro hacia fuera, hacia la sala de espera. El pequeño cometa se estrelló contra la pared de los gatos y el humo lo invadió todo. Adentro quedaron Don Ramón y tu padre a solas por un buen rato. Qué ganas de huir de ahí que tenía. Cerré los ojos, me acordé de las chicas, qué tiempo perdido, me dije. Cuando tu padre salió del consultorio -pero por qué no lo digo de una vez-, cuando tu padre salió de ese cuartucho infame, lo hizo erguidamente, con paso seguro y se apoyó en mi brazo y me dijo:

-¿Quiere que yo maneje?

Con un poco de buen humor.

Don Ramón salió alegremente hacia la sala de espera y se dispuso a meterle charla a la menonita a quien miraba con ojos ladinos.

Dijo:

—Me voy a sentar un ratito a descansar mientras sale el humo. Me costó esta vuelta la pelea con los espíritus malos.

Y dirigiéndose a mí, que me retiraba hacia la camioneta, dijo:

—Y también curo males del corazón, señora.

Hablaba con voz cansada, pese a sus gestos enérgicos. Dos personas en Don Ramón.

Seguramente tu padre puso toda la vitalidad que le quedaba en aquellas palabras, puesto que dio unos pasos hasta el vehículo y se desplomó en el asiento. Y se volvió a dormir. Al llegar a casa fue que le di el analgésico que tomo cuando vengo del gimnasio. Y estoy segura que eso le calmó el dolor y no las macanas de Don Ramón.

Pero algo le habrá mejorado el semblante todo aquel bochinche que le armó el curandero, porque cuando llegaste, después de no sé cuántas llamadas dijiste, al verlo:

—¡Qué bien se te ve Pá! Ese Don Ramón es un genio.

Y pasaste a otro tema.

Mas esto que te relato es de ahora nomás, de hace muy poco.

Ya en marzo pasado su cambio de voz y su débil caminar eran alarmantes. Tenía en su rostro la sombra de la muerte. Y yo conozco esa cara, la de la muerte.

Te puedo asegurar que ya me imaginaba el final allá por el mes de marzo.

Y los problemas con tu madre datan de mucho atrás, desde siempre. Y no es la primera vez que le paro el carro a ella debido a la violencia y al mal hablar para con mis hijas. Sobre todo después de la muerte del padre de las pequeñas.

¿El estilo de la familia, tal vez?

No es de ahora, cuando ya es conocida la enfermedad de tu señor padre, que yo tengo problemas con tu familia.

La familia de la mala memoria.

En diciembre recibí el atropello de los miembros de la troupe.

¿El motivo?

Pues que me pareció intolerable que tu hermano menor viniera a acosar sexualmente a las empleadas domésticas. A todas.

Y al “nene” no se le puede decir nada; y se me vinieron encima.

Porque una tiene paciencia un día, dos días, tres días, una semana... Una espera que suceda algún milagro que ilumine la mente de los torcidos, y pasa el tiempo.

Se sucedieron las personajeadas de tu hermanito cada vez que aparecía por casa. Si no era una cosa, era otra.

-¡Hola cuñadita! ¡Pero estás divina, vos!

Y con halagos quería arreglar sus tonterías.

Y con bromas.

Una vez, como a eso de las dos de la mañana, vino llegando a casa. Yo le abrí la puerta. Y el tufo a alcohol que expelía me hizo dar un respingo.

“¿Por qué no rumbeó para su casa? ¿Qué lo traía por aquí? Un accidente, y se puso el auto de sombrero”, pensé. Ya que a duras penas se sostenía. Parecía que un viento lo zamarreaba desde adentro, aunque no le vi heridas ni preocupación en la mirada. Dejé que hablara:

-¡Qué tal cuñadita!

Dijo como toda excusa bamboleándose como una hoja al viento. Le conduje al cuarto de huéspedes. No le hablé ni una sola palabra. Por el trayecto casi manoteó un cuadro de Susi de Biso, un retrato que le mandamos hiciera de mi hija menor cuando terminó el primer grado y para que la nena tuviera ese recuerdo plasmado en una pintura; pero le puso una cara a la pobre, unas orejas aquí y allá, un mentón como de manzana embarazada que ni te cuento, en fin, que hubiese dejado que lo rompiera. Pero como era ese cuadro la adoración de mi hija, casi me da un paro cuando tiró el manotazo. Le dejé a tu hermano en el cuarto de huéspedes y subí a mi habitación. Sin embargo, algo me latía cuando me acosté. No me dormí. Esperé que se hiciera el silencio en toda la casa; transcurrió un buen rato, más de cuarenta minutos. No sé qué sospechaba. Bajé las escaleras tanteando para no encender las luces. Me dirigí hacia el patio. Y por allí escuché movimientos, un ruido como de ratones en una bolsa de nylon. ¿Qué pasaba? Tu hermanito -es un chiste, claro, si ya tiene más de cuarenta años— tu hermanito procuraba forzar a la empleada. La tenía contra el ropero. Con una mano le tapaba la boca y con la otra... te imaginarás, me supongo. Encendí las luces del patio y de la pieza de la empleada -el hueso pasajero-. Ni aún en esa circunstancia le dije una sola palabra de reproche, ni una nada. Esperé que se retirara de allí. Cuando lo hizo, el picho dulce exclamó:

-¡Para qué me busca!

Y despedí a una empleada doméstica valiosa, aunque un tanto buscona. Porque en esa ocasión creí en el cuñado. Creí en la palabra de un borrachín. ¿Por qué? Y ya ves. Se me habrá ocurrido relacionar su formación católica y el arrepentimiento y la mar en coche. Aunque lo que de veras me importaba era la paz. La paz familiar. Quise mantener la paz familiar a lo que diera lugar.

Sin embargo, por las dudas, comencé a tomar precauciones. En una cena en casa dije en voz alta como para que escucharan todos y le aconsejaran al señalado el buen camino. Dije:

-A un terror como Raúl no le abro jamás la puerta de madrugada.

Y conté la anécdota con la empleada. Lo hacía riéndome, como si fuera una gracia, una monada.

La historieta cayó como un balde de agua fría en la familia. Yo lo supe por el cruce de miradas y el meneo de traseros en los sillones. Ningún otro gesto se le escapó al clan.

Pero una persona, cualquiera sea, no puede estar todo el tiempo en guardia. Y el cuñadito es querendón...

El 24 de marzo de 1999 -fecha del cumpleaños de mi amado Roddy y el año en que la tontería nacional salió a las calles: el Marzo Paraguayo en la plaza del Congreso, cuando a la gente se le ocurrió marchar en masa para defender a esos parlamentarios tan nada que ver que tenemos, del golpe que proponía el general Oviedo y, qué querés que te diga, ¡qué lástima que no triunfó contra el Parlamento y la Corte Suprema, así que recuerdo perfectamente- a las nueve y cuarto de la mañana regresé de improviso a casa. Había olvidado el celular en la mesa de luz, y tenía un llamado de Estados Unidos muy importante y, sobre todo, confidencial, en ese aparato. Negocios, claro. Y regresé a buscarlo.

Al doblar, viniendo del centro por la avenida España, vi el vehículo de tu hermano frente a casa. En un segundo hice mentalmente un croquis de la realidad de los míos, en donde la doméstica, de unos veinte y pico de años, una rubiona alta y con una boca llena de dientes blanquísimos, jugaba su papel importante. Apagué el motor del Mercedes y dejé que se deslizara hasta el garaje sólo con el impulso. Entré por la cocina; revisé lentamente las piezas de las chicas. En la radio sonaban con furia “Los Ángeles de Charlie”. Sobre el piso de la sala anterior, desparramadas las hojas de un diario viejo. En la biblioteca las latitas de cera, el plumero, la franela. Nadie por allí tampoco. Fui hacia mi lugar preferido: la antecámara de la chimenea. ¿Recuerdas ese lugar? Allí estaba el sátiro. Sus cuernos antiguos y lúbricos escandalizaban el ambiente. Con los pantalones bajos perseguía a la rubia en cuestión. Trastabillaba en su afán libidinoso. Se reía. Yo le espiaba escondida en el espejo, protegida por esa curiosidad enferma, ese deseo de ver hasta dónde se llega que a veces me invade. Al ver que se quitaba íntegramente los pantalones la empleada comenzó a correr alrededor de la mesa grande. Tu hermano, sintiéndose a sus anchas, miraba las curvas de la muchacha. Se deleitaba. En ese momento dio con una música, un bolero encontró en Canal 100. Lo puso a todo volumen y empezó a contonearse al compás de la música, al tiempo en que echaba las sillas que encontraba a su paso. Me deslicé hacia la escalera para desentumecerme. Dieron unas cuantas vueltas alrededor de la mesa. Y en un momento, con una agilidad que nunca le vi, tu hermano trepó sobre la mesa. La chica se detuvo en seco. Agarró un florero.

-No, mamita -suplicó el lúbrico.

La rubia se distrajo un momento, tal vez debido al tono zalamero de su voz, y tu hermano, aprovechando ese instante, se le subió encima.

¡Oh sátiro virgen!

Porque hice mi aparición.

Ligando en mi casa el cuñadito con mi empleada... ¡Jamás!

Caminé lentamente hacia sus espaldas en acecho.

Él acechando, yo también.

La presa rubia, despresada, libre, se dejó estar. Me vio. El cazador le sacó la ropa en un santiamén. La falda, primero, con una velocidad y una delicadeza única. Callado estaba. Y seguramente, feliz. Cuando desprendió el corpiño, se quedó a adivinar un ratito. Luego lo quitó del todo y los contempló a placer. Como si fuera el dueño de esos pechos turgentes. Yo, que estaba detrás de él, llegando, hice lo mismo: miré extasiada. No me arrepiento. Ha mucho tiempo que estaba abandonada por el amor; no fue nada malo, te lo aseguro, apreciar con los ojos. Miré esos oscuros pezones contra la piel blanquísima latiendo. Recordé un sabor en los labios. Me detuve un momento, acongojada, echando de menos la piedad que el amor confiere.

El Sátiro virgen estaba por proceder.

Casi, casi... Se habrá sentido en las nubes. ¡Já! Un violador de verdad.

Y le toqué el hombro. ¿Lo salvé? Claro que sí. Lo salvaba de sí mismo. Lo salvaba de mí misma, ya que lo hubiese agarrado a escobazos por calentón si no paraba ahí mismo. ¿Te parece? El lío familiar que se iba a desatar. Sin embargo toqué su hombro como si llamara a una puerta.

Toqué varias veces: toc-toc-toc... y nada.

¿Podrás creer que no se daba por enterado? La concentración acaso le ocupaba los oídos, los sentidos todos. Insistí. Insistí como si tratara de hacerlo despertar de una pesadilla. Y él se negaba a salir del ámbito de la muerte en sueños, del súbito ataque que calienta las entrepiernas, del ataque mojado que alienta el corazón del humo. “Llena de humo la cocina”, como dicen las viejas cochinas refiriéndose al refriego de los pubis, con algo de razón, pero en fomento.

Insistí. Lo sacudí con todas mis fuerzas.

-¡Che! ¡Che! ¡Che! ¡Qué te pasa a vos! -le grité.

Y nada.

La verga alcanzando no sé cuántos metros.

De repente se dio vuelta y me agarró del cabello. Los ojos rojos. La cara roja inyectada en sangre.

—¡Qué mierda querés vos! ¡Querés ligar vos también o qué!

Resultó ser enorme tu hermanito. Grande, pesado. Testarudo.

La rubia vio una luz, un espacio pequeño por donde escapar, y escapó. Yo también. No me creerías si te digo que lo primero que pensé no fue precisamente en reclamar algún tipo de reparación, de disculpa. Algo así. No. Lo primero que pensé fue en deshacerme del cuadro ese de Susi. Y lo arrinconé al otro día en la pieza de la retratada hasta que ella cumpla la mayoría de edad y decida qué hacer con él. No iba a andar macaneando por la casa ese mamarracho de cuadro. Tenía ya suficiente con la family para tener mamarrachos colgando en las paredes.

En fin, que terminé corriendo hacia la cocina. Me detuve allí un instante para tomar aire y arreglarme las ropas y el cabello. Me estallaba la cabeza a causa del tirón.

En cuanto al resarcimiento por la ofensa, a las disculpas y esas cosas, ya te dije: que cuando las pedí me vinieron a atropellar a la casa.

El nene nunca haría una cosa así.

Me dirás que aquí en el Paraguay es normal comerse a las empleadas domésticas, que es una costumbre tan arraigada en los patrones que ni vale la pena detenerse en algo así. A mí, en realidad, tampoco me importan las empleadas domésticas y su pésima suerte social. Sólo que si tu hermanito quiere ejercer su derecho a pernada lo haga en su casa, no en la mía.

¡Qué se cree él!

Lo hubieras escuchado cuando unos años atrás enfermó el hermano mayor:

-Rodrigo, no te preocupes, viejo. Aquí estoy yo junto a vos y junto a mi cuñada, que es mi hermana del alma. Voy a estar con ustedes. Venceremos al cáncer, te lo aseguro. No te preocupes de nada, viajá tranquilo a Miami; operáte allá y volvé sanito. Y si falta plata... llamá nomás.

Y soltó una carcajada que serpenteó en el aire.

Demás está decirte que nunca apareció por casa. Nunca. Ni de paso al club, los sábados a la tarde. Y cuando necesitó las raquetas de alta competición de mi marido para jugar la final de dobles mixtos con Carmen, mandó al jardinero con una esquela:

“Juego la final de mi vida, hermanito. Prestame las Reebok. Rompí el encordado de mis raquetas hace un ratito y a esta hora está todo cerrado. Te las devuelvo el domingo. Chau. Raúl”.

Hacía tres meses que ni lo llamaba por teléfono a casa para interiorizarse de su salud. Mi esposo, que acababa de realizarse una sesión de quimioterapia, apenas se movía. No obstante igual dio los pasos necesarios como para buscar las raquetas y entregárselas en las manos al mandadero.

Le dijo:

-Decile que le mando un fuerte abrazo. Y que se las regalo. Me parece que ya no las voy a usar más. Las pelotas son nuevas y se las regalo, también.

Y se encerró en la biblioteca por toda la tarde.

Era un golpe de gracia que la vida le daba a ese hombre.

No podrás imaginarte cómo fue la quimioterapia.

En Miami se operó y apenas pudimos ver el mar. Allí la playa es de piedrecitas molestas y arenas blancas como la nieve. Tanto es así que allá el agua no ofrece espuma desde la distancia.

En el hospital te cobran hasta el saludo y con una sonrisa te dicen: “A su marido le sacamos el pulmón derecho, los demás órganos están ok”. Un jugo cuesta un dólar constante y sonante. Una cena, lo que pagás en la peluquería en un mes. Y la vida se va igual. Cuando despertó de la operación, yo lo asía suavemente de las manos; y me miró con un amor indescriptible. El amor de un náufrago, de un perdido, de un condenado a muerte.

-Te sientan bien las ojeras, me dijo.

-Silencio -le respondí.

Y le cerré los labios con un beso delicado.

Bueno, lo que le dejaban las sondas. El recuerdo de una boca hermosa, de unos labios calientes. No sé cómo pudo preguntar por las chicas. Le respondí:

-No te preocupes, están bien, están en casa. Las cuida Raquel.

Y aliviado cerró los ojos.

Te quedaste en casa, es cierto. Pero con mi Mercedes con el tanque lleno, el celular cargado a full. Y una de mis tarjetas de crédito, por si tuvieras una urgencia...

¡ Y te compraste un vestido de setecientos dólares a mis costillas!

Tenías esa urgencia por lo visto.

Tu marido no supo dónde meter la cara cuando le requerí el dinero. Tal vez pensaste que yo no diría nada al regresar del viaje. Pero tuvo que pagar tu marido. Pensaste que me callaría, pero tu marido tuvo que pagar la travesura que perpetraste.

¡Y ahora te escribo esta carta porque no pienso callarme nada y alguien sabrá quién sos!

Te llenabas la boca con el asunto de que te quedaste a cuidar a mis hijas mientras nos íbamos a Miami, como si el viaje hubiese sido de vacaciones. ¡Tu hermano era el que se operaba! En el club, me contaron luego, abrías la boca para llenártela con nuestros nombres.

Y a mí me entregaban a mi marido más pequeño.

Sabía que le quitaron un pulmón, pero creí que me lo traían más pequeño.

Y me acordé de una pesadilla recurrente que sufría en mi infancia: por un descuido de mi padre, una de nosotras se cae en una pileta llena de ácido. Se descuidó sólo un instante, pero como éramos traviesas, una pierde el equilibrio y cae. El reacciona y del cabello alcanza a sujetarla. Era la menor. Y al sacarla, todo su cuerpo convertido en blanco y azulado relámpago, perdiendo a jirones la ropa, la piel. Mi padre pide agua, agua. Yo con la manguera le tiro chorros potentes, y no hago otra cosa que sacarle mas piel y carne. Hasta llegar a los huesos. Luego despertaba.

En el momento en que trajeron a Rodrigo quise despertar. Me transpiraban las manos; el corazón me latía desordenadamente. Si hubiese podido me escapaba por la ventana. No había caso, ése y no otro era el despertar. Habitaba la noche, en el reino de la noche sin el reflejo siquiera de la esperanza, y mis días, que alguna vez pensé transcurrían en un bostezo, se tomaron llenos de angustia.

Antes yo tenía mis dudas acerca del bien, del mal, acerca de la calma, acerca de Dios.

En Miami tuve de qué preocuparme verdaderamente. Porque el rostro de la muerte usa el color oscuro de las pálidas venas. Delgados hilos que vacían los ojos enterrados en la ceniza. Un sombrero encima de los ojos es la muerte, escuché alguna vez. Y era verdad. Una broma de estudiantes resultó ser cierta. Una sombra sostenida por una mano trémula que hiere las pestañas, se cuelga de los latidos. ¡Y vocifera en los oídos que el fin ha llegado!

Y vos comprándote un vestido de setecientos dólares con mi tarjeta de crédito.

-Ella habrá querido hacerte un chiste, balbuceó a modo de disculpas el enano de tu marido.

-Sí, qué chiste tan sin vergüenza -le respondí.

-¿Cuá..., cuánto me dijiste?

-Setecientos dólares.

Y le alargué el cupón con tu garabato característico, la que estampabas en las esquelas imitando mi rúbrica cuando me las enviabas a casa en la época de los buenos tiempos.

-¡Oh! Pero esa no es la firma de Raquelita...

-Falsificó mi firma. Ese es el ganchito que pongo en cualquier papelito. Y yo no lo puse. Lo hizo ella.

-¡Oh! No hay problema ninguno. No hay problema ninguno.

Y me alargó un cheque.

¿Cómo se puede confiar en alguien como vos? Ya ves. Pasado el enojo inicial, también me di en pensar que fue una broma. Y volví a entregarte mi afecto.

El post-operatorio fue lento. Las horas grises. ¿Te comenté que no pisé el mar en esos días? Me era imposible. De día él permanecía despierto como si estuviese en Asunción dirigiendo la empresa. Una mezcla de terquedad, preocupación y mal crianza le mantenían atento durante las horas de sol. Nadie más que yo debía darle de comer. Apenas anochecía, se entregaba al sueño. Y yo podía salir a estirar las piernas. Una de esas nochecitas, mientras caminaba por las veredas de Long Beach, se me acercó un tipo curioso, una mezcla de chino y español. Me dijo con la voz nasal:

-¡Qué hace esta preciosura sola!

Llevaba una computadora portátil bajo el brazo.

Cuando ya comenzaba a sospechar que fuera un ladrón, intentó justificarse:

-No la he robado, no te ofusques.

—¿De dónde venís?

-De muchos lugares. Tú vienes del Sur ¿verdad?

-Sí, de Paraguay.

-Yo estoy esperando a mi hermano que debe venir de Nueva York. Pero no me gusta mucho lo que veo a mi alrededor.

-¿Por qué no regresás?

-Porque en Cuba es aburrido.

-¿De Cuba estás viniendo?

-Mi madre vive acá y me mandó el pasaje. Y me vine. Estuve dando unas vueltas por la Florida y ahora estoy esperando.

No parecía ofensivo. Al pasar por debajo de un cartel luminoso, alcancé a verle la cara; no era viejo. Y sí muy delgado.

Dijo:

-Soy ingeniero con un post grado en Rusia, bueno antes era la URSS. Allá en La Habana estoy de taxista y me carga en demasía. Quiero probar suerte en algún lado. ¿De dónde me dijiste que eras?

—De Paraguay.

-Ah.

Y me despedí; crucé la calle y regresé al hospital.

Tres meses después, aquí en Asunción, cuando iba hacia el City Bank lo encuentro sentado en la Plaza de los Héroes, ¡con la computadora y todo! Me quedé tiesa. No podía hacer como si no lo hubiera visto porque el fulano se levantó para saludarme. Y comenzó a contarme que estaba sin trabajo y blá blá blá. En fin, que resultó ser bueno en su profesión. Pero farrista en extremo. Y de una violencia pervertida. Una noche de lluvia se tomó a los golpes con un rapai por macanas, según me informaron, y lo llenó de arañazos, cortes realizados como con cortauñas, mordiscos. Cobró dos sueldos, juntó para su pasaje y lo perdimos de vista.

Pudo haber sido un espía del Banco Mundial, de la CIA, andá a saber... la casualidad no lleva de la mano a nadie.

Regresamos con mi marido a casa después de dos semanas. Iba muy mejorado. Con un pulmón de menos, pero sonriendo.

Debía comenzar la quimioterapia tan pronto recuperase los glóbulos rojos perdidos en la operación. Llegamos sin avisar a nadie, y fue tanta la sorpresa que provocamos, que las chicas, al vernos llegar, lloraron en un coro de ranitas tristes. Fui hasta la cocina y preparé un desayuno general como agasajo. Al pasar frente a un espejo me percaté que traía unas canas y algunas arrugas decididamente marcadas alrededor de los ojos.

Fue en ese preciso momento que recibimos una noticia un tanto prevista pero fabulosa: El asistente de Rodrigo nos traía un sobre excesivamente formal; en su interior una plica con membrete oficial nos decía que habíamos ganado la licitación para realizar el asfaltado de la Ruta 8 de 155 kilómetros de extensión. ¡Una millonada de dólares!

Antes de que empezara la quimioterapia de Rodrigo me hice un lifting y me arreglé esta cara.

-Buenos días

-Hola, sí, buenos días.

-¿Se encuentra el ingeniero?

-¿Quién le va a hablar?

-El ingeniero Humberto Fasnarddi.

-Un momento, por favor, le comunico con el ingeniero.

-Ingenieri, ¿co se vay filio?

-Tu italiano ofende a toda mi familia, che.

-¿Qué tal Humberto?

-Bien, bien... Rodrigo, quiero hacértela corta. ¿Raquelita no habló contigo?

-Ella es charlatana en extremo, Tano.

-¿No te dijo nada todavía sobre la licitación que ganaste?

-Si... algo... pero no entendí muy bien.

-Vos ganaste, ok. Bueno, yo te compro la obra. Te ofrezco doscientos mil dólares y vos me transferís los derechos de la licitación. Yo hago la ruta, o sea, mi empresa hace la ruta; y te abrís. Doscientos mil dólares no te vendrán mal ahora que estás... así, achacado de salud, no sé... ¡Negocios! ¿Capicci?

-¿Y Raquel qué papel juega en esto?

—Mira yo sólo quise que te vendiera la idea de hacer el negocio. Y si salía, le daba diez mil de los verdes..., pero como no pasó nada, bueno, nada. Cero. O sea que si sale el negocio te doy a vos los diez mil y listo. Doscientos diez mil dólares constantes y sonantes...

Rodrigo se tomó un tiempo para responder. Dijo:

-Vos sabés que no estoy solo en esto. Voy a consultar y te respondo. ¿Listo?

Y colgó.

Yo estaba escuchando en el otro tubo porque desde que ocurrió ese romance-í entre mi marido y su secre, me volví desconfiada. Recelosa de sus actos. Y pese a su reciente operación y la pérdida de peso, aún conservaba el brillo de sus ojos verdes y en resumidas cuentas que estaba siempre churro y a mí con macanas no se me viene nadie. Mucho menos mi marido. En cuanto a tu amigóte, el Tano ése: no le dimos la obra. ¿Qué se creía, que estábamos en la época del Rubio Stroessner, cuando él o el padre del tano se comían todas las licitaciones?

Preferimos ponerle la coima al Ministro de Caminos, un tal Colaso Ramal, que objetara la capacidad de nuestros transportes en el tiempo de apertura de sobres, o sea que teníamos una empresa demasiado pequeña para realizar el asfaltado de los ciento cincuenta y cinco kilómetros. Pero cuando vio los dólares en su cuenta de las Islas Caimán, se allanó. Y nunca más dijo nada. Nos había pedido que depositáramos la suma convenida en el Banco Alemán, que los Peirano, bajo el nombre de Grupo Velox, tenían en el Caribe.

Unos meses después se vino abajo el Grupo Velox, y Ramal se quedó en bolas.

No me apenó la noticia.

De todas maneras estaba previsto el Factor K. Tu tío Chaleco en eso es, y en otras cosas, un maestro.

Y en verdad nuestra constructora era chica, sin embargo, ¿no construyeron la represa de Itaipú unas empresitas quebradas que a fuerza de préstamos de aquí para allá, levantaron cabeza?

No fueron empresas chicas las que hicieron la represa de Itaipú. Fueron empresas quebradas.

Y vos perdiste los diez mil dólares.

Tu hermanito Raúl, en cambio, tuvo más olfato. Vino diciendo:

-Ustedes necesitan ahora un hombre de Relaciones Públicas. Y ese hombre soy yo. Cinco mil dólares por mes y me encargo de la comunicación con los periódicos, bancos, los ministerios. ¡Chau! No se preocupan de nada. Recuerden que en el Club hice pareja ganadora con Juanca...

Y mi esposo, que ya lo tenía en la plantilla de empleados desde las primeras conversaciones sobre la licitación, lo siguió contratando. Pero no le pagó esa cifra que tanto pedía.

Los inicios de la obra fueron febriles. Difíciles porque el Ministerio de Carreteras no nos remitía el dinero para la provisión de máquinas transportadoras del asfalto en caliente. El dinero de la entrega inicial. Lo habíamos conversado ya a Colaso Ramal mediante tu hermano menor en un asado pantagruélico en la quinta; y nada. El Ministerio no se hacía ver. Y el plazo corría. Y los técnicos verificadores del Banco Internacional no paraban de inspeccionar los tramos fijados para el comienzo del asfaltado. Sus caras rubias, coloradas, husmeaban por entre los tractores, topadoras, elevadores, martillos hidráulicos -no éramos tan poca cosa, ya que teníamos en nuestro haber la edificación del Shopping-.

-El tano Fasnarddi, es el que nos está trabando las cosas -dijo mi marido-, me llamó y ahora ofrece trescientos mil dólares.

Vivimos esos primeros días con mucha zozobra, ya que sospechábamos que Fassnardi podría haber tendido sus redes en el Ministerio; y Ramal no era de fiar. Súbitamente -habíamos ganado la licitación un mes antes- se cuestionó nuestra poca infraestructura. Y el tano Fasnarddi había quedado segundo en la licitación. Y ganaría él si a nosotros nos sacaban de circulación. Nos arrimamos junto al embajador Wittch -si por macanas como el cambio de sillas en el Senado se le consultaba, te imaginás ¿cómo por una obra tan grande no lo íbamos a buscar?- y le pedimos audiencia.

-Este enano no atiende mis llamados -le escuché decir a Rodrigo antes de optar por pedir auxilio al embajador.

Enano, pelado, gordinflón, coimero... y casado con una artista extraordinaria. Recuerdo que en una ocasión coincidimos, ella y yo, en un té canasta a beneficio de alguna causa, y pude ver la luz que irradiaba. Su pelo rubio caía en bucles que se me antojaron románticos. Sus dedos largos y firmes conferían a las manos una condición religiosa.

-¿Tuviste tiempo de estudiar otra cosa aparte de la música? -le interrogué.

-Sí -me respondió-. Soy licenciada en Lengua Inglesa.

Quise preguntarle qué hacía casada con semejante bruto que reía como un vendedor de lotería, pero no le dije ni una sola palabra.

-¿Necesitaba un hombre así a su lado? Claro que sí. Era la hija de un médico de cierto renombre en Asunción, mas no poseía una gran fortuna. Y el amor es el amor. Y el dinero también.

Después del tirón de orejas de Wittch, el Ministro, o sea el petiso, o sea Ramal, autorizó la remesa de la entrega inicial. Ahí, en esa zona del dinero, se definió que ganábamos nosotros, finalmente.

¿Por dónde andabas por aquella época? Pues por la casa del Tano Fasnarddi, por dónde iba ser. No salías de allí, de sus rezos, de sus ayunos, ya que son fanáticos del Opus Dei. Me contaron que hasta te arrodillabas sobre granos de maíz, para ganarte el cielo. O la confianza de Kikí Gamarra, la esposa del Tano, quién sabe para qué cosas, porque apenas cundió la noticia de la remesa del dinero a nuestra compañía, cesaron tus visitas al Barrio Itálico. Como si se hubiesen borrado los tanos del mapa.

Tus crisis existenciales no duraban mucho, y el refugio en la religión no te ofrecía recompensas terrenas.

Corriste de allí, y apareciste por casa al otro día de la noticia. Radiante llegaste a media mañana.

-Cuñadita, nos vamos a lo de Osvaldo Bucci a ponernos lindas, que mi hermano seguramente invita.

Y te reíste.

-Qué diferencia con las palabrotas que ahora proferís:

“¡Decile a esa culona que la verdura la compró mi madre!”

Estás enojada porque he decidido que hoy se almuerce arroz frito a la manera china.

Y tu madre quiere milanesas.

Ahora resulta que tu madre es la dueña de casa. De mi casa. Y ella, que supuestamente me hace un favor quedándose a acompañar a las chicas, puede decretar qué se come, qué se toma, a qué hora, quién puede llegar de visita, etcétera, etcétera, etcétera.

Y yo debería, según mi condición de viuda reciente, seguir a pie juntillas los consejos de Ña Francis.

Cito:

-Hay que pasar el dedo por el piso, mi hija, para saber si la empleada ha repasado bien. Porque vos luego dejás que la empleada ande por su cabeza.

—La chica que trabaja ahora estuvo con mi madre casi diez años. Así que no la moleste tanto...

Esa sugerencia le irritó muchísimo. Me respondió:

-Pero yo qué soy aquí entonces. No tengo derecho a hablar, ¡yo, que soy la abuela!

Y mi hijo compró esta casa, finalmente.

Tratando de mantener la calma, le repliqué:

-Mire Doña Francis, usted vino a ayudarme con las criaturas porque falleció el padre. No a reemplazarme a mí que soy la madre. Y yo no pienso morirme, todavía. En cuanto a la casa, qué quiere que le diga, ¿por qué no se casó usted con su hijo, entonces?

Puso los ojos en blanco. Se apretó la cabeza con las manos. Las elevó luego al cielo clamando por Rodrigo.

-¡Ah! ¡Con que sos atrevida conmigo!

-Si no le gusta cómo la estoy tratando, señora, ¿ por qué no se va a lo de Raquel? ¿O a la casa de su otro hijo?

Pero no se irían nunca. Ni ella ni su marido, que morirá en esta casa, poco menos que abandonado por ustedes.

¿Ustedes cuidando a sus padres? ¿Vos preocupándote de tus padres? ¡Jamás! Vos estás muy ocupada en vos misma. En tus descubrimientos: ayer la meditación, la religión, la metafísica... Hoy, la literatura.

Todo en el Club, claro.

Para que te vean.

Porque por ahora sos una artista.

O sea alguien que tiene algo que decir, alguien que tiene algo en su corazón. Y tu primer libro apuntó hacia la intensidad con que una madre estéril desea un hijo. No fue un mal libro. Recordaste tu paso por la adolescencia y un poco del color de los sueños se distinguió en ese libro. No te fue mal. El profesor Batallón te escribió el prólogo. Y yo prometí comprarte quinientos ejemplares de la edición. Tan complacida estabas con esa promesa, que me dedicaste el libro. No sólo eso sino que en el lanzamiento te dirigiste al público nombrándome en voz alta, haciendo alusión a mi gesto generoso, ejemplar. Y levantaste la copa proponiendo un brindis por la buena salud de tu novela y por mí. El champagne más embriagador - y que yo te regalé, no lo olvides nunca- corrió esa noche en el Salón de los Héroes de la Casa de España. Yo estaba tan feliz con tu éxito que me puse a aporrear en el piano de cola que está al costado del gran ventanal un vals de Strauss. Y bailamos hasta las dos de la mañana.

La compra que hice de los quinientos ejemplares, supe después, te permitió pagar los bocaditos y algunas cuentas, ya que a tu marido no le iba bien el negocio inmobiliario por aquellos días.

Pensar que ahora me mandás a decir:

“Decile a esa culona que la verdura la compró mi madre”.

Y todo por que le dije a esa arpía que si quería un plato especial se lo comprara ella. Y a estas alturas las milanesas en cantidades industriales que devoran tus padres es un plato especial.

Yo debería quedarme callada para mantener la paz familiar, aguantándome las impertinencias con que a diario me disparan.

No hace mucho comencé a padecer insomnio. Repentinamente me despertaba en las noches y ya no podía conciliar el sueño. Tomé la costumbre de dirigirme a esas horas a la biblioteca y allí mientras leía esperaba volver a dormirme. Una vez, de regreso a mi habitación en plena noche, escucho que Doña Francis le dice al marido:

-Ya está escribiendo versitos, ya otra vez esa perra.

Escuché nítidamente. Y la única persona a quien le abrí el corazón contándole que desde la pérdida de mi esposo me refugiaba en la poesía, eras vos.

No fui más que una tonta.

Te habrás reído de mí hasta el hartazgo.

El azul con que disputas a la lluvia

las razones,

los hilos

del corazón de su propia madera,

te pertenece.

El rojo es tu color,

el blanco ebrio de tus camisas

es apenas la caja

sonora de tu frente,

pero sube a la azotea de los vientos

porque se te antoja.

Tus ojos tienen huellas

que a Dios ya desesperan

y hacia el verde derivan.

Tu boca roba las manzanas

y en mis nalgas tus manos firmes

tejen el alba.

No se cómo nombrarte,

amor.

¡A ver esa risa! ¡Esa carcajada que atropelle tu cara y así muestras los dientes!

¿Sabes una cosa?

No me importa que te burles de mí. Yo ya no tengo autoridad sobre mi desdén. Ni sobre mis sueños. Mis sueños me ordenaron escribir este poema. Yo lo traduje. Porque el lenguaje era corporal, caleidoscópico, musical, sabanístico, húmedo, de nítidos colores al final, porque yo traducía; al principio era todo una confusión, el rojo un amarillo sol naciente, débil como una mancha en una bandera, y el verde era gris rata, el gris rata de los pedigüeños. Yo hice el verde. Lo escribí en el papel y lo inventé. El azul es el color de mi ropa interior. Pero no sé quien estaba conmigo. Me conmovió un aroma que hasta ahora recuerdo, un aroma a rosas, a entrepiernas.

Para compra del libro debe contactar:

LIBRERÍA INTERCONTINENTAL, EDITORA E IMPRESORA S.A.,

Caballero 270 (Asunción - Paraguay).

Teléfonos: (595-21) 449 738 - 496 991

Fax: (595-21) 448 721

E-mail: agatti@libreriaintercontinental.com.py

Web: www.libreriaintercontinental.com.py

Enlace al espacio de la INTERCONTINENTAL EDITORA

en PORTALGUARANI.COM

(Hacer click sobre la imagen)